2025/11/06

長引く首の痛みに、もしかしたら一生付き合っていくしかないと諦めていませんか?現代社会で多くの人が悩む首の痛みですが、その原因は多岐にわたり、対処法も一つではありません。この記事では、東洋医学の知恵が詰まった漢方と、体の構造にアプローチするカイロプラクティックという、二つの異なる視点からの解決策を深く掘り下げていきます。特に、漢方が首の痛みに内側から働きかけるメカニズムや、あなたの体質に合わせた漢方薬の選び方、そしてカイロプラクティックが姿勢の歪みを整え、神経の圧迫を解放することで自然治癒力を高める仕組みを詳しく解説します。そして、これらのアプローチを併用することが、なぜ首の痛みに驚くほどの相乗効果をもたらし、根本的な改善へと導くのか、その理由と具体的なメリットを徹底的にご紹介します。この記事を読み終える頃には、あなたの首の痛みからの解放への道筋がきっと見えてくることでしょう。

1. あなたの首の痛み その原因はどこにある?

1.1 現代人が抱える首の痛みの一般的な原因

多くの方が悩まされている首の痛みは、現代社会の生活習慣と深く関わっています。私たちの体は、日々の行動や環境の影響を常に受けており、その積み重ねが首への負担となり、痛みを引き起こすことがあります。ご自身の生活を振り返りながら、当てはまる原因がないか確認してみてください。

主な原因として、以下の点が挙げられます。

| 主な原因 | 具体的な状況と首への影響 |

|---|---|

| 長時間の不良姿勢 |

デスクワークでのパソコン作業やスマートフォンの長時間使用は、首が前に突き出た「猫背」や「ストレートネック」といった不自然な姿勢を引き起こします。これにより、首や肩の筋肉に常に過度な負担がかかり、緊張や血行不良を招き、痛みに繋がります。 |

| 運動不足と筋力低下 |

体を動かす機会が少ないと、首を支えるための筋肉が衰え、正しい姿勢を維持することが難しくなります。また、筋肉の柔軟性が失われることで、ちょっとした動きでも首に負担がかかりやすくなります。 |

| 精神的なストレス |

精神的な緊張やストレスは、無意識のうちに首や肩の筋肉をこわばらせます。この状態が長く続くと、血行が悪くなり、痛みが慢性化することがあります。心と体は密接に繋がっているため、心の状態が首の痛みに影響を与えることも少なくありません。 |

| 睡眠環境の問題 |

ご自身に合わない枕や寝具を使用している場合、睡眠中に首に無理な負担がかかり、朝起きた時に痛みを感じることがあります。また、寝返りが少ない、寝相が悪いなども首の痛みの原因となることがあります。 |

| 体の冷え |

首周りが冷えると、血管が収縮し、血行が悪くなります。これにより、筋肉に酸素や栄養が十分に届かず、老廃物が蓄積しやすくなり、首の痛みやこりを引き起こすことがあります。 |

これらの原因は単独で起こることもありますが、多くの場合、複数の要因が複雑に絡み合って首の痛みを引き起こしています。ご自身の生活習慣を見直し、改善できる点を見つけることが、痛みの緩和への第一歩となるでしょう。

1.2 東洋医学から見た首の痛みの捉え方

東洋医学では、首の痛みを単に筋肉や骨格の問題として捉えるだけでなく、全身のバランスの乱れや内面の状態が反映されたものとして考えます。西洋医学的な視点とは異なり、「気・血・水(津液)」という生命活動を支える要素の巡りや、「五臓六腑」の働き、そして「経絡」と呼ばれるエネルギーの通り道に注目します。

東洋医学における首の痛みの主な捉え方は以下の通りです。

- 「気」の滞り:ストレスや精神的な緊張、過労などによって気の巡りが悪くなると、首や肩の筋肉がこわばり、締め付けられるような痛みを引き起こすことがあります。これは、気の流れが滞ることで、血行も悪くなるためと考えられます。

- 「血」の滞り(瘀血):冷えや運動不足、不良姿勢などにより血の巡りが滞ると、筋肉や組織に栄養が届きにくくなり、老廃物が蓄積しやすくなります。これにより、ズキズキとした痛みや、慢性的な重だるさを感じることがあります。特に、冷えは血行不良を招きやすいため、首の痛みと密接に関わります。

- 「水(津液)」の滞り(水湿):体内の水分代謝が悪くなると、余分な水分が滞り、むくみや重だるさを引き起こすことがあります。これが首周りに起こると、首が重く感じられたり、動きにくさを感じたりすることがあります。

- 外邪(風・寒・湿)の影響:東洋医学では、外部からの影響も重視します。例えば、「風」(急な痛みの移動)、「寒」(冷えによる痛みの悪化)、「湿」(重だるさ、むくみ)といった外邪が体に侵入することで、首の痛みが引き起こされると考えられます。特に、冷たい風に当たることで首がこわばる、雨の日に痛みが悪化するといった経験は、これらの外邪の影響を示唆しています。

- 体質(証)と臓腑の不調:東洋医学では、個人の体質を「証」として捉え、その人に合ったアプローチを重視します。例えば、肝臓の働きが滞るとストレスによる筋肉の緊張が起こりやすくなったり、腎臓の働きが弱まると骨や関節の柔軟性が失われやすくなったりと、五臓六腑のバランスの乱れが首の痛みに影響を与えるとされています。

このように、東洋医学では首の痛みを単なる局所の問題としてではなく、全身の気の流れ、血の巡り、水分代謝、そして内臓の働きといった多角的な視点から捉え、根本的な原因を探ることを重視します。この考え方が、漢方薬の選択やカイロプラクティックとの併用において重要な意味を持つことになります。

2. 首の痛みと漢方 驚きの効果と選び方

首の痛みに対して、西洋医学的なアプローチとは異なる視点から根本的な改善を目指すのが漢方です。漢方は、単に症状を抑えるだけでなく、体の内側からバランスを整え、自然治癒力を高めることを重視します。この章では、漢方が首の痛みにどのように作用するのか、そしてご自身の体質に合わせた漢方薬の選び方について詳しく解説いたします。

2.1 漢方が首の痛みに作用するメカニズム

漢方は、東洋医学の思想に基づき、私たちの体を「気・血・水」という3つの要素が滞りなく巡ることで健康が保たれると考えています。首の痛みも、この「気・血・水」のいずれかの巡りが悪くなったり、バランスが崩れたりすることで引き起こされると捉えます。

漢方薬が首の痛みに作用する主なメカニズムは以下の通りです。

- 血行促進作用:滞った血流を改善し、筋肉への栄養供給を促し、老廃物の排出を助けます。これにより、筋肉の硬直や炎症が和らぎます。

- 鎮痛・抗炎症作用:炎症を抑え、痛みを和らげる生薬が配合されており、特に慢性的な痛みに効果を発揮します。

- 筋肉の緊張緩和作用:硬くなった筋肉を緩める作用を持つ生薬が、首や肩周りの緊張を和らげ、動きをスムーズにします。

- 自律神経の調整作用:ストレスや疲労によって乱れがちな自律神経のバランスを整え、血流や筋肉の緊張を正常な状態に戻す手助けをします。

- 体質改善作用:個々の体質(証)に合わせて処方されるため、痛みの根本原因にアプローチし、再発しにくい体へと導きます。

このように、漢方は多角的なアプローチで首の痛みを和らげ、さらに痛みの根本的な改善を目指すことができるのです。

2.2 首の痛みに効果的な代表的な漢方薬

首の痛みに効く漢方薬は数多く存在しますが、その効果は個人の体質や痛みの種類によって異なります。ここでは、代表的な漢方薬とその特徴をご紹介します。

2.2.1 葛根湯だけじゃない 首の痛みに効く漢方薬の種類

「首の痛み」と聞くと葛根湯を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実はそれ以外にも様々な漢方薬が首の痛みに効果を発揮します。ご自身の症状や体質に合わせて選ぶことが重要です。

| 漢方薬名 | 主な特徴と適応 | 首の痛みへの作用 |

|---|---|---|

| 葛根湯(かっこんとう) | 風邪の引き始め、肩こり、頭痛。比較的体力があり、寒気を感じる方に適しています。 | 首や肩の筋肉の緊張を和らげ、血行を促進します。特に急性の肩こりや首の痛みに用いられます。 |

| 芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう) | 急激な筋肉の痙攣や痛みに。足がつる時などにも用いられます。 | 首や肩の筋肉の急な痛みやこわばりを緩和します。頓服的に使用されることが多いです。 |

| 桂枝加朮附湯(けいしかじゅつぶとう) | 冷えや倦怠感を伴う関節痛や神経痛。体力があまりない方に。 | 体を温め、冷えによる首の痛みやしびれを和らげます。慢性的な痛みに適しています。 |

| 独活葛根湯(どっかつかっこんとう) | 慢性的な肩こりや首の痛み、手のしびれ。比較的体力のある方に。 | 葛根湯に独活などの生薬が加わり、慢性化した痛みやしびれ、特に上肢の症状に効果的です。 |

| 五積散(ごしゃくさん) | 冷えによる痛み、胃腸の不調、生理痛などを伴う方に。 | 体を温め、全身の冷えからくる首の痛みを改善します。胃腸の働きも整えます。 |

| 補中益気湯(ほちゅうえっきとう) | 虚弱体質や疲労が原因で起こる諸症状。食欲不振や倦怠感がある方に。 | 体の「気」を補い、体力を回復させることで、疲労からくる首の痛みを和らげます。 |

これらの漢方薬はあくまで一例であり、ご自身の症状や体質に最適なものを選ぶためには、専門家のアドバイスが不可欠です。

2.2.2 あなたの体質に合わせた漢方薬の選び方

漢方薬を選ぶ上で最も重要なのは、ご自身の体質「証(しょう)」に合わせることです。同じ「首の痛み」でも、冷えが原因なのか、ストレスが原因なのか、あるいは疲労が原因なのかによって、適した漢方薬は異なります。

漢方では、問診を通じて、以下のような項目から総合的に体質を判断します。

- 体格や体力:がっしりしているか、痩せ型か、疲れやすいかなど。

- 冷えやのぼせの有無:手足が冷えやすいか、顔が火照りやすいかなど。

- 胃腸の調子:食欲、便通、胃もたれの有無など。

- 精神状態:ストレスを感じやすいか、イライラしやすいか、落ち込みやすいかなど。

- その他:汗のかき方、睡眠の質、生理の状態(女性の場合)など。

例えば、体力があり、筋肉が硬く、熱っぽい痛みの場合は「実証(じっしょう)」、体力があまりなく、冷えやだるさを伴う痛みの場合は「虚証(きょしょう)」と判断されることがあります。また、ストレスで気の巡りが滞っている場合は「気滞(きたい)」、血流が悪い場合は「瘀血(おけつ)」、水分代謝が悪い場合は「水滞(すいたい)」といった状態も考慮されます。

ご自身の体質を正しく把握し、最適な漢方薬を選ぶためには、漢方に詳しい専門家に相談することをおすすめします。自己判断で漢方薬を選ぶのではなく、専門家による診断のもと、ご自身に合った漢方薬を見つけることが、首の痛みの改善への近道となります。

3. カイロプラクティックが首の痛みを改善する仕組み

カイロプラクティックは、背骨や骨盤の歪みを手技によって調整し、神経系の働きを正常化することで、身体が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出すことを目的とした施術です。薬や手術に頼らず、身体の構造と機能の関係に着目し、特に脊柱(背骨)の健康が全身の健康に大きく影響するという考え方に基づいています。

首の痛みは、首そのものの問題だけでなく、背骨全体の歪みや、そこから派生する神経の圧迫が原因となっていることが少なくありません。カイロプラクティックでは、痛みの原因を局所的に捉えるのではなく、身体全体のバランスや神経系の状態を総合的に評価し、根本的な改善を目指します。

3.1 カイロプラクティックとはどのような施術なのか

カイロプラクティックは、19世紀末にアメリカで誕生した手技療法です。その根底には、身体の構造(特に脊柱)と機能が密接に関連しており、構造的な問題が神経系の働きに影響を与え、様々な身体の不調を引き起こすという考え方があります。

施術の中心となるのは、カイロプラクターが手を使って、関節の動きが悪くなっている箇所や、歪みが生じている脊柱の椎骨(背骨を構成する一つ一つの骨)を特定し、適切な方向に調整することです。この調整によって、関節の可動域が改善され、神経への圧迫が解放されることで、身体本来の機能が回復し、自然治癒力が高まることを促します。

単に痛い部分を揉みほぐすような対症療法とは異なり、カイロプラクティックは痛みの根本原因を探り、身体全体のバランスを整えることに重点を置いています。そのため、首の痛みだけでなく、それに伴う頭痛や肩こり、めまいといった関連症状の改善にも期待が持てるのです。

| カイロプラクティックの主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 手技による調整 | カイロプラクターが手で直接、脊柱や関節の歪みを特定し、調整します。 |

| 神経系の重視 | 脊柱の歪みが神経の働きに影響を与えるという考えに基づき、神経機能の正常化を目指します。 |

| 自然治癒力の向上 | 身体本来の回復力を最大限に引き出すことを目的としています。 |

| 身体全体のバランス | 首の痛みだけでなく、全身の姿勢や骨格のバランスを総合的に評価し、アプローチします。 |

3.2 首の痛みを根本から改善するカイロプラクティックの効果

カイロプラクティックは、首の痛みを一時的に和らげるだけでなく、その痛みが繰り返さないよう、根本的な原因に働きかけることを目指します。これにより、身体が本来持っている健康な状態を取り戻し、より快適な日常生活を送れるように導きます。

3.2.1 姿勢の歪みと首の痛みの関係

首の痛みの多くは、日々の生活習慣によって引き起こされる姿勢の歪みに深く関係しています。特に、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は、頭が前に突き出たような姿勢(ストレートネックや猫背)を招きやすく、首や肩に大きな負担をかけます。

人間の頭の重さは体重の約10%と言われており、この重い頭を支える首の骨(頸椎)が正しい位置からずれると、首周りの筋肉や靭帯に過度な緊張が生じます。この緊張が持続することで、血行不良や炎症が起こり、慢性的な首の痛みへと発展してしまうのです。

カイロプラクティックでは、まず身体全体の姿勢を評価し、脊柱(背骨)や骨盤の歪みを丁寧に調整します。これにより、頭の重心が正しい位置に戻り、首にかかる負担が軽減されます。姿勢が改善されることで、首の筋肉の緊張が和らぎ、関節の可動域も広がり、結果として首の痛みが根本から改善されることが期待できます。

3.2.2 神経の圧迫を解放し自然治癒力を高める

脊柱(背骨)は、脳から全身に伸びる重要な神経(脊髄神経)を保護する役割を担っています。この脊柱に歪みが生じたり、椎骨(背骨を構成する一つ一つの骨)の関節機能が低下したりすると、神経の通り道が狭くなり、神経が圧迫されることがあります。

神経が圧迫されると、痛みやしびれといった直接的な症状だけでなく、神経がコントロールしている様々な器官や組織の機能が低下する可能性があります。例えば、首の神経が圧迫されると、肩や腕の痛み、だるさ、しびれといった症状が現れることもあります。また、自律神経のバランスが乱れ、めまいや頭痛、倦怠感などの不調につながるケースも少なくありません。

カイロプラクティックの施術は、手技によって脊柱の歪みを正確に調整し、神経圧迫を解放することを目的としています。神経の働きが正常化されると、脳からの指令がスムーズに全身に伝わり、身体が本来持っている自然治癒力が最大限に引き出されます。これにより、痛みの緩和はもちろんのこと、身体全体の機能が向上し、健康な状態へと導かれるのです。

4. 首の痛みへのアプローチ 漢方とカイロプラクティックの併用がなぜ驚きの効果をもたらすのか

4.1 内側と外側からのアプローチで相乗効果

首の痛みに悩む多くの方が、単一のアプローチではなかなか改善しない、あるいは一時的な緩和にとどまる経験をされています。しかし、漢方とカイロプラクティックを併用することで、体の中からと外からの両面からアプローチが可能となり、それぞれの治療法の良い点が互いに補い合い、相乗効果を生み出します。

漢方は、東洋医学の考えに基づき、個々の体質や体内の不調和を整えることで、自然治癒力を高め、痛みの根本原因に働きかけます。血流の改善、炎症の抑制、気の巡りの調整、自律神経のバランス回復など、体の内側から痛みを和らげ、痛みにくい体質へと導くことを得意とします。

一方、カイロプラクティックは、主に骨格の歪み、特に背骨や骨盤の調整を通じて、神経系の働きを正常化し、筋肉の緊張を緩和します。体の物理的な構造を整え、姿勢の改善や関節の可動域の回復を図ることで、外側から首の痛みの原因を取り除きます。

この二つのアプローチを組み合わせることで、漢方で体質を改善し、炎症や血行不良といった内側の問題に対処しながら、カイロプラクティックで骨格の歪みや神経の圧迫といった外側の問題を解消できます。内と外からの同時アプローチにより、痛みの緩和がより迅速になり、その効果も持続しやすくなるのです。体全体のバランスを根本から見直し、真の健康へと導くことが期待できるでしょう。

4.2 漢方とカイロプラクティック 併用で得られるメリット

漢方とカイロプラクティックの併用は、首の痛みに対して単独のアプローチでは得られない多くのメリットをもたらします。以下に、その具体的なメリットをまとめました。

| メリット | 漢方による効果 | カイロプラクティックによる効果 | 併用による相乗効果 |

|---|---|---|---|

| 根本的な改善 | 体質を改善し、痛みの原因となる体内の不調和を整えます。 | 骨格の歪みを矯正し、神経系の機能を正常化します。 | 内と外からの多角的なアプローチで、痛みの真の原因に深く働きかけ、根本からの改善を目指します。 |

| 痛みの緩和と持続性 | 血流改善や炎症抑制により、慢性的な痛みを和らげます。 | 神経圧迫の解放や筋肉の緊張緩和により、即効的な痛みの軽減を図ります。 | カイロプラクティックで得られた痛みの軽減効果を、漢方で体質を整えることで持続させ、痛みが再発しにくい状態を維持します。 |

| 自然治癒力の向上 | 体全体のバランスを整え、本来持っている自己回復力を高めます。 | 神経系の働きを最適化し、体の自然な治癒プロセスを促進します。 | 両者のアプローチが協調し、体の内側と外側から自然治癒力を最大限に引き出し、自己回復能力を強化します。 |

| 再発予防 | 痛みの原因となる体質を改善し、長期的な健康維持に貢献します。 | 正しい姿勢や体の使い方を習得し、歪みの再発を防ぎます。 | 体質改善と姿勢改善の両面からアプローチすることで、首の痛みの再発リスクを大幅に減らし、健康な状態を長く保ちます。 |

| 全身の健康状態の改善 | 首の痛みだけでなく、肩こり、頭痛、冷え性、自律神経の乱れなど、全身の不調和を改善します。 | 首の痛みだけでなく、背中や腰の痛み、手足のしびれなど、関連する症状も改善します。 | 首の痛みだけでなく、体全体のバランスが整うことで、全身の健康状態が向上し、より快適な日常生活を送れるようになります。 |

このように、漢方とカイロプラクティックの併用は、単に首の痛みを和らげるだけでなく、その原因に深く働きかけ、体全体の健康とバランスを取り戻すための強力なアプローチとなります。それぞれの専門性を活かし、互いに補完し合うことで、より効果的で持続的な改善が期待できるでしょう。

5. まとめ

首の痛みは、現代人にとって非常に身近な悩みであり、その原因は多岐にわたります。本記事では、東洋医学の観点から首の痛みを捉え、漢方薬による内側からのアプローチと、カイロプラクティックによる外側からのアプローチについて詳しく解説してまいりました。

漢方薬は、単に痛みを抑えるだけでなく、あなたの体質や根本的な不調に働きかけ、体の内側からバランスを整えることを目指します。一方、カイロプラクティックは、骨格の歪みを整え、神経の圧迫を解放することで、体が本来持っている自然治癒力を最大限に引き出す施術です。

この二つのアプローチを併用することこそが、驚くべき効果をもたらす理由です。漢方で体の内側から血流や気の巡りを改善し、炎症を鎮める土台を作りながら、カイロプラクティックで姿勢の歪みを物理的に調整し、神経の働きを正常化させることで、相乗効果が生まれます。内側と外側、両面から多角的にアプローチすることで、単独では得られにくい根本的な改善へと導くことができるのです。

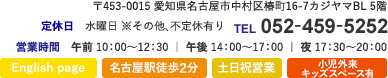

もし首の痛みでお悩みでしたら、ぜひ漢方とカイロプラクティックの併用をご検討ください。何かお困りごとがありましたら、当院へお問い合わせください。