2025/11/06

長引く首の痛み、もしかしたらその原因は、毎晩使っている枕にあるかもしれません。このページでは、なぜ悪い枕が首の痛みを引き起こすのか、そのメカニズムと寝姿勢との深い関係性を詳しく解説いたします。そして、カイロプラクティックの専門的な視点から、あなたの首の痛みを和らげ、快適な眠りを実現するための、失敗しない枕の選び方を具体的にご紹介します。枕の高さや硬さ、素材、形状の選び方の基準だけでなく、日々の生活でできる首の負担軽減法まで、総合的な対策が分かります。自分にぴったりの枕を見つけることで、長年の首の不調から解放され、質の高い睡眠を手に入れることができるでしょう。

1. 首の痛みと枕の関係 あなたの不調の原因は

多くの方が経験する首の痛みは、日常生活のさまざまな要因によって引き起こされますが、実は一日の約3分の1を占める睡眠時間における「枕」が、その大きな原因となっている可能性があります。睡眠中の不自然な姿勢は、首だけでなく全身の健康にも影響を及ぼし、慢性的な不調へとつながることが少なくありません。ここでは、あなたの首の痛みがなぜ発生するのか、枕と寝姿勢の視点から深く掘り下げていきます。

1.1 悪い枕が引き起こす首の痛みとそのメカニズム

合わない枕を使用し続けることは、首の骨である頚椎に不自然な負担をかけ、さまざまな不調を引き起こす原因となります。本来、人間の頚椎は緩やかなS字カーブを描いており、頭の重さを分散させるクッションの役割を果たしています。しかし、枕がこの自然なカーブを妨げると、首周りの筋肉や神経に過度なストレスがかかり、痛みに発展するのです。

具体的に、どのような枕が首の痛みを引き起こすのでしょうか。主に、枕の高さと硬さが適切でない場合に問題が生じます。

| 枕の状態 | 首への影響 | 引き起こされる症状 |

|---|---|---|

| 高すぎる枕 |

|

|

| 低すぎる枕 |

|

|

| 硬すぎる枕 |

|

|

| 柔らかすぎる枕 |

|

|

これらの不適切な枕の使用は、睡眠中に首周りの筋肉や靭帯に持続的なストレスを与え、血流を悪化させます。その結果、疲労物質が蓄積し、炎症や神経の圧迫を引き起こすことで、慢性的な首の痛みやこりとして自覚されるようになるのです。

1.2 首の痛みと寝姿勢の深い関係性

枕の選び方だけでなく、日々の寝姿勢も首の痛みに深く関わっています。睡眠中の体勢は、首から背骨全体のアライメントに影響を与え、不適切な姿勢は首への負担を増大させます。理想的な寝姿勢とは、立っている時と同じように、首から背中にかけての自然なS字カーブが保たれる状態です。

主な寝姿勢ごとの首への影響を見ていきましょう。

-

仰向け寝

仰向けで寝る場合、枕は首のS字カーブを適切にサポートし、頭が沈み込みすぎず、かといって持ち上がりすぎない高さが理想です。枕が高すぎるとあごが引けて首が前に傾き、低すぎると頭が反りすぎて首の後ろに負担がかかります。背骨全体が自然なカーブを描いているかを確認することが重要です。 -

横向き寝

横向きで寝る場合、枕は肩幅を考慮した高さが必要です。頭から首、そして背骨が一直線になるように支えることが理想とされます。枕が低すぎると首が横に傾き、肩に負担がかかります。逆に高すぎると首が持ち上がり、肩が圧迫される原因となります。抱き枕などを活用して、体全体のバランスを保つことも有効です。 -

うつ伏せ寝

うつ伏せで寝る姿勢は、首を左右どちらかに大きくねじるため、頚椎に大きな負担をかけます。また、呼吸を確保するために首が不自然な角度で長時間固定されるため、首の筋肉や神経へのストレスが非常に大きくなります。首の痛みを抱えている場合は、できる限り避けるべき寝姿勢と言えるでしょう。

また、睡眠中の「寝返り」も非常に重要です。一晩に何度も寝返りを打つことで、体の特定部位への圧迫を防ぎ、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。枕が寝返りを妨げるような設計であったり、寝返りを打ちにくい寝具環境である場合、同じ姿勢が長時間続き、首の痛みを悪化させる原因となることがあります。適切な枕は、スムーズな寝返りをサポートし、快適な睡眠環境を整える上で不可欠なのです。

2. カイロプラクティックが教える失敗しない枕の選び方

首の痛みを和らげ、快適な睡眠を得るためには、ご自身に合った枕を選ぶことが何よりも重要です。カイロプラクティックの観点から、首の生理的なS字カーブを適切にサポートし、身体全体に負担をかけない枕選びのポイントをお伝えします。

2.1 自分に合う枕を見つける3つの基本

枕選びにおいて最も大切なのは、ご自身の体格や寝姿勢に合わせたものを選ぶことです。一般的な「良い枕」という基準にとらわれず、以下の3つの基本を意識して、ご自身の身体が最もリラックスできる枕を見つけてください。

- 適切な高さ: 仰向けでも横向きでも、首のS字カーブが自然に保たれる高さが理想です。

- 適度な硬さ: 頭部と首をしっかり支えつつ、体圧を分散し、無理なく寝返りが打てる硬さが求められます。

- 身体に合った素材と形状: ご自身の好みや寝方、首の痛みの状態に合わせて、素材と形状を選びましょう。

これらの基本を押さえることで、首への負担を最小限に抑え、質の高い睡眠へとつながります。

2.2 首の痛みを和らげる枕の高さと硬さの基準

枕の高さと硬さは、首の痛みに直結する重要な要素です。カイロプラクティックでは、寝ている間も日中の良い姿勢を保つことを理想としています。

2.2.1 枕の高さの基準

枕の高さは、仰向け寝と横向き寝でそれぞれ最適な状態があります。ご自身の寝姿勢を考慮して選びましょう。

| 寝姿勢 | 理想的な高さの基準 | 首の痛みへの影響 |

|---|---|---|

| 仰向け寝 | 首の生理的なS字カーブが保たれ、顎が上がりすぎず、引きすぎない状態。頭と首が一直線になることで、呼吸がしやすくなります。 | 高すぎると首が前に突き出て、首の筋肉に負担がかかります。低すぎると首が反りすぎて、気道が圧迫されやすくなります。 |

| 横向き寝 | 頭の中心から首、背骨までが一直線になり、敷布団に対して首がまっすぐな状態。肩幅に合わせた高さが重要です。 | 高すぎると首が上向きに曲がり、肩や首の筋肉が緊張します。低すぎると首が下向きに曲がり、首の側面が圧迫されます。 |

複数の高さ調整機能がある枕や、中央が低く両サイドが高い形状の枕も、寝返りによる姿勢の変化に対応しやすくおすすめです。

2.2.2 枕の硬さの基準

枕の硬さは、頭部と頸椎のサポート力に大きく影響します。硬すぎず、柔らかすぎない、適度な反発力で頭部を支え、首のカーブにフィットするものを選びましょう。

- 柔らかすぎる枕: 頭が沈み込みすぎてしまい、首のS字カーブが崩れやすくなります。寝返りも打ちにくくなり、首や肩への負担が増す可能性があります。

- 硬すぎる枕: 頭部が安定せず、首に隙間ができやすくなります。頭の一部に圧力が集中し、血行不良や不快感を引き起こすことがあります。

適度な硬さの枕は、頭部を優しく受け止めながらも、頸椎をしっかりとサポートし、体圧を均等に分散することで、首の痛みを軽減し、快適な睡眠を促します。

2.3 素材と形状で変わる快適な寝心地

枕の素材と形状は、寝心地の快適さだけでなく、首の痛みへの影響も大きく異なります。ご自身の好みや体質、求めるサポート力に合わせて選びましょう。

2.3.1 低反発枕 高反発枕 その特徴と選び方

現代の枕には様々な素材が使われていますが、特にウレタンフォームを主成分とする低反発枕と高反発枕は人気があります。それぞれの特徴と選び方を理解しましょう。

| 種類 | 主な特徴 | 首の痛みへの選び方 |

|---|---|---|

| 低反発枕 |

|

|

| 高反発枕 |

|

|

ウレタンフォーム以外にも、そば殻枕は通気性が良く、適度な硬さで首を支えます。パイプ枕は高さや硬さの調整がしやすく、丸洗いできる製品が多いのが特徴です。ご自身の体質やアレルギーの有無も考慮して素材を選びましょう。

2.3.2 首の痛みに効果的な形状とは

枕の形状も、首の痛み対策において非常に重要です。首の生理的なカーブをサポートし、寝姿勢を安定させるための形状を選びましょう。

- ウェーブ型(波型)枕: 首の生理的湾曲に沿うように、中央が低く、首元が高くなっている形状です。仰向け寝の際に首のS字カーブを理想的に保ちやすく、頸椎への負担を軽減します。

- くぼみ型枕: 頭部が収まる中央部分にくぼみがあり、頭の安定性を高めます。寝返りを打っても頭がずれにくく、寝姿勢の安定を助けます。

- 両サイドが高くなっている枕: 中央が低く、両端が高くなっている形状です。仰向け寝と横向き寝の両方に対応しやすく、横向き寝の際に肩幅を埋めて首を一直線に保ちやすくします。

- ワイド型枕: 通常よりも幅が広い枕です。寝返りを打っても頭が枕から落ちにくく、寝返りの多い方や、寝相が気になる方に適しています。

これらの形状は、それぞれ異なるアプローチで首の痛みを和らげることを目指しています。ご自身の主な寝姿勢や、首のどの部分に痛みを感じやすいかなどを考慮して、最適な形状の枕を選びましょう。

3. 枕選び以外でできる首の痛み対策

首の痛みは、寝具だけでなく日々の生活習慣にも深く関係しています。ここでは、枕選びと並行して実践できる、効果的な首の痛み対策をご紹介します。日常生活を見直し、習慣を変えることで、首への負担を根本から減らし、快適な毎日を取り戻しましょう。

3.1 正しい寝姿勢を意識するポイント

快適な睡眠のためには、枕だけでなく、体全体の寝姿勢も非常に重要です。特に、首から背骨にかけての自然なカーブを保つことが、首の負担を軽減する鍵となります。

3.1.1 仰向け寝の場合

仰向けで寝る際は、首や背骨の自然なS字カーブが保たれることが理想です。肩甲骨がしっかりとベッドに触れ、腰が反りすぎないように意識しましょう。

- 背骨の自然なカーブ: 枕で首を支えつつ、背骨全体が緩やかなS字を描くようにします。

- 膝を軽く曲げる: 膝の下に薄いクッションや丸めたタオルを入れることで、腰の反りを軽減し、よりリラックスした姿勢で眠ることができます。

- 腕の位置: 腕は体の横に自然に置くか、軽く胸の上で組む程度にし、肩に負担がかからないようにします。

3.1.2 横向き寝の場合

横向きで寝る際は、首と背骨が一直線になるように保つことが重要です。これにより、首への不必要なねじれや圧迫を防ぎます。

- 首と背骨の一直線: 枕の高さが適切であれば、首が上向きにも下向きにも傾かず、背骨の延長線上に位置します。

- 膝を軽く曲げる: 股関節と膝を軽く曲げ、体を丸めるようにすると安定します。膝の間に薄いクッションや抱き枕を挟むと、骨盤のねじれを防ぎ、より快適な姿勢を保てます。

- 腕の位置: 下側の腕は体の前に出し、上側の腕は体に沿わせるか、抱き枕に乗せるなどして、肩への負担を避けます。

3.2 日常生活でできる首の負担軽減法

寝ている時だけでなく、日中の過ごし方も首の痛みに大きく影響します。ここでは、日々の習慣の中で実践できる首の負担軽減法をご紹介します。

3.2.1 デスクワークでの姿勢改善

長時間のデスクワークは、首や肩に大きな負担をかけがちです。正しい姿勢を意識し、定期的に休憩を取りましょう。

| 項目 | 正しい姿勢のポイント |

|---|---|

| 椅子の座り方 | 深く腰掛け、背もたれに寄りかかり、骨盤を立てるように座ります。足の裏全体が床にしっかりとつくように椅子の高さを調整します。 |

| モニターの位置 | モニターの上端が目線の高さと同じか、やや下になるように調整します。画面との距離は、腕を伸ばして指先が触れる程度が目安です。 |

| キーボードとマウス | 肩や腕に力が入らないよう、肘が直角になる位置にキーボードとマウスを置きます。手首を支えるリストレストの活用もおすすめです。 |

| 休憩の取り方 | 1時間に一度は席を立ち、軽く体を動かすようにしましょう。首や肩を回したり、伸びをしたりするだけでも効果的です。 |

3.2.2 スマートフォン使用時の注意点

スマートフォンを下向きで長時間使用すると、首に大きな負担がかかり、「ストレートネック」の原因となることがあります。意識して使い方を改善しましょう。

- 目線の高さに持ち上げる: スマートフォンを目線の高さまで持ち上げ、首が過度に前傾しないようにします。

- 使用時間の制限: 長時間連続して使用することは避け、定期的に休憩を挟みます。

- 片手操作の回避: 両手で持ち、画面を安定させることで、首だけでなく手首や腕への負担も軽減できます。

3.2.3 首の負担を和らげる簡単なストレッチと体操

日中に簡単なストレッチや体操を取り入れることで、首周りの筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することができます。

- 首の前後屈伸: ゆっくりと首を前に倒し、次に後ろに反らせます。無理のない範囲で行いましょう。

- 首の左右側屈: 片方の耳を肩に近づけるように、ゆっくりと首を横に倒します。左右交互に行います。

- 首の回旋: ゆっくりと首を左右に回し、後ろを見るようにします。

- 肩甲骨回し: 肩を大きく前回し、次に後ろ回しにすることで、首から肩にかけての筋肉をほぐします。

これらのストレッチは、血行を促進し、凝り固まった筋肉を柔軟にする効果が期待できます。痛みを感じる場合は無理せず中止し、心地よい範囲で行うことが大切です。

3.2.4 温熱ケアで筋肉の緊張をほぐす

首の痛みが慢性化している場合、温めることで筋肉の緊張を和らげ、血行を改善することができます。

- 温かいタオル: 蒸しタオルや温めたタオルを首に当てることで、じんわりと筋肉がほぐれていきます。

- 入浴: シャワーだけでなく、湯船にゆっくり浸かることで、全身の血行が促進され、首の緊張も和らぎます。

- 使い捨てカイロ: 外出時やデスクワーク中に、首の後ろに貼るタイプの使い捨てカイロを利用するのも効果的です。直接肌に貼らず、衣類の上から使用し、低温やけどに注意しましょう。

温熱ケアは、筋肉の緊張緩和とリラックス効果が期待できますが、炎症を起こしている急性期の痛みには、冷やす方が適している場合もあります。ご自身の状態に合わせて判断しましょう。

3.2.5 ストレスと首の痛みの関係性

精神的なストレスは、無意識のうちに首や肩の筋肉を緊張させ、痛みを引き起こすことがあります。心身のリラックスを心がけることも、首の痛み対策として重要です。

- リラックスできる時間を作る: 趣味に没頭する、瞑想する、好きな音楽を聴くなど、心身が安らぐ時間を意識的に作りましょう。

- 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲での運動は、ストレス解消だけでなく、全身の血行促進にもつながります。

- 十分な睡眠: 質の良い睡眠は、心身の回復に不可欠です。寝る前のスマートフォンやパソコンの使用を控え、リラックスできる環境を整えましょう。

ストレスを適切に管理し、心身のバランスを整えることで、首の痛みの軽減だけでなく、全体的な健康状態の向上にもつながります。

4. まとめ

首の痛みにお悩みの方は、もしかしたら日頃お使いの枕が原因かもしれません。合わない枕は、首や肩に不必要な負担をかけ、睡眠の質を低下させるだけでなく、慢性的な痛みに繋がることもあります。

この記事では、カイロプラクティックの視点から、ご自身の体型や寝姿勢に合った枕を見つけるための具体的な選び方をご紹介しました。適切な高さと硬さ、そして素材や形状が、首のS字カーブを自然に保ち、快適な寝返りをサポートする鍵となります。

また、枕選びだけでなく、日々の正しい寝姿勢を意識することや、日常生活でできる首の負担軽減法も、痛みを和らげるために非常に有効です。これらの対策を組み合わせることで、より効果的に首の痛みを改善し、質の高い睡眠を得られるでしょう。

ぜひこの記事でご紹介したポイントを参考に、ご自身にぴったりの枕を見つけて、快適な眠りと健やかな毎日を取り戻してください。もし、ご自身での枕選びに不安がある場合や、痛みが改善しない場合は、専門家にご相談いただくことも大切です。

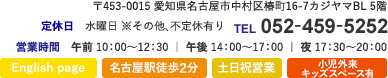

何かお困りごとがありましたら当院へお問い合わせください。